- TEL.

- 03-5981-9783

Medial Patella Luxation

膝蓋骨内方脱臼

(外方脱臼)

膝蓋骨内方脱臼は、〝パテラ〟や、英語の頭文字をとって〝MPL(Medial Patella Luxation)〟と呼ばれたりしています。

膝蓋骨(お皿の骨)自体の事をパテラというのが正しいのですが、犬猫のオーナー様の間でも、獣医師の間でも、膝蓋骨内方脱臼の事をパテラと呼ぶことも多く、混乱が生じやすいので、当ページではMPLと表記させて頂きます。

内方脱臼が多い

膝蓋骨自体は外方にも内方にも脱臼することがありますが、大雑把にいうと外方脱臼は非常に稀で、大半の症例が内方脱臼で来院されます。経験的には来院される犬猫の90%が内方脱臼です。大型犬になると外方脱臼の割合が増えてきますが、それでも内方脱臼の方が多いです。

気付きにくさ

MPLは遭遇する機会の非常に多い疾患で、病院にも非常に多くの患者様が来院されます。来院されるきっかけは、ケンケンしたり、足を上げたりする症状がある、というよりはトリミングの時にトリマーさんから、ワクチンの時に獣医さんからMPLと指摘を受けて来院するケースがほとんどです。

多くの方が、まずは話だけ聞いてみようかな?という気持ちで来院されています。

※症例グレード2あるいは3の状態で来院される傾向があります。

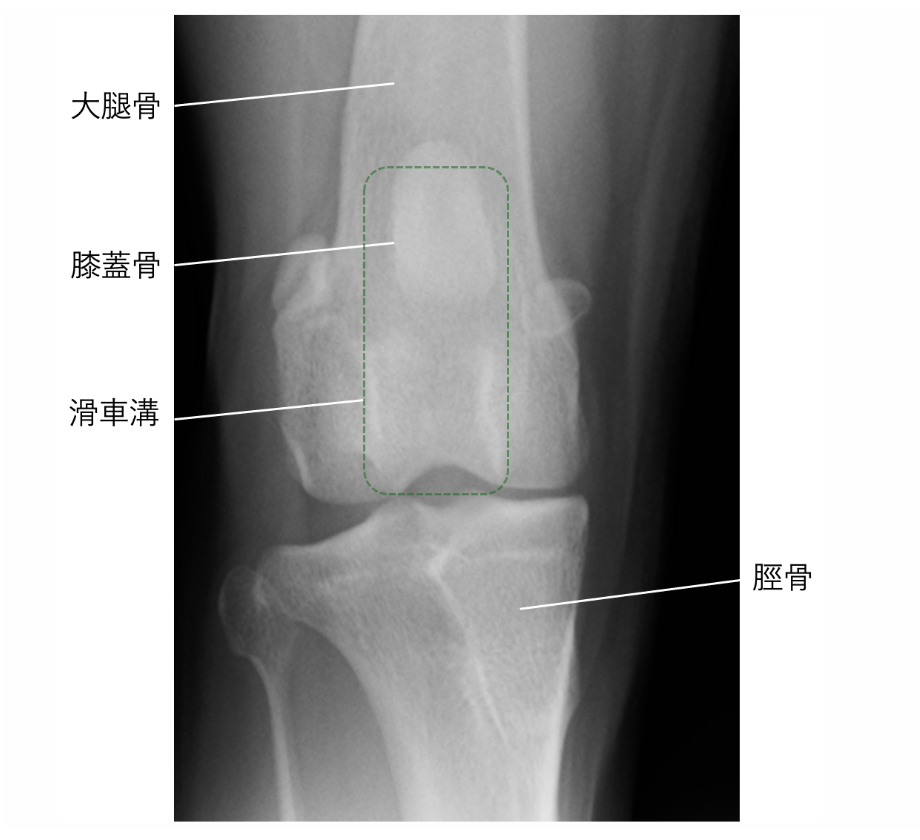

膝蓋骨とは

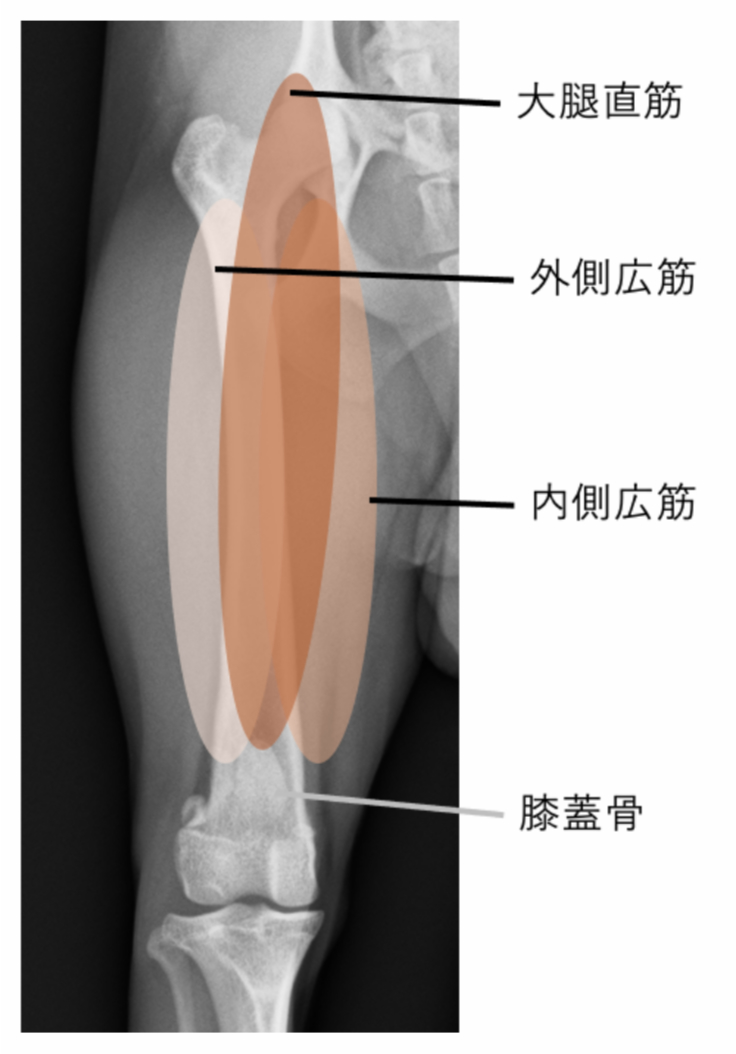

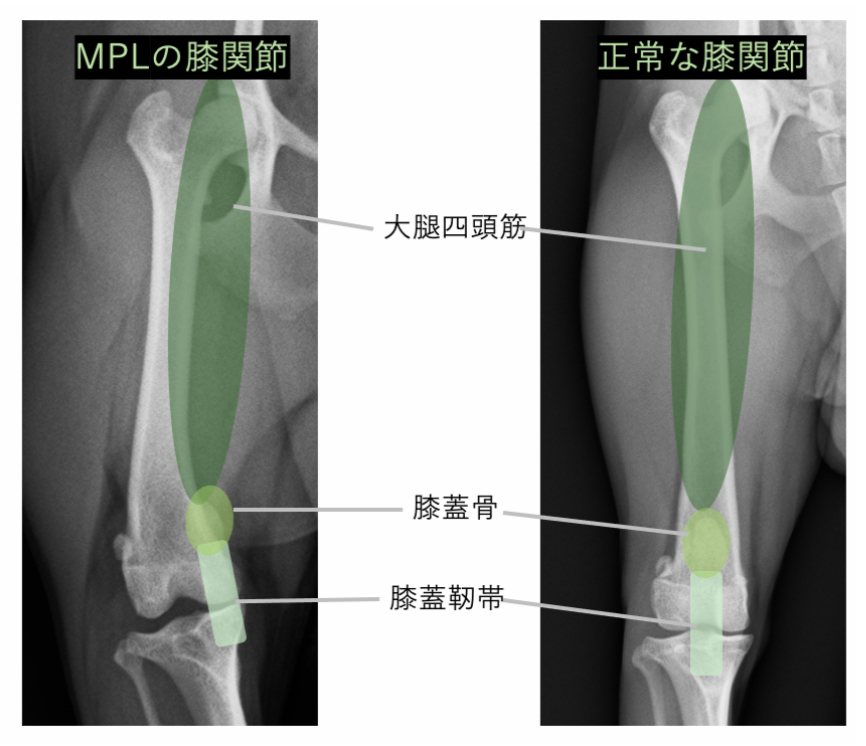

大腿骨という太ももの骨の真ん中には滑車溝という溝があります(Fig1)。

この滑車溝に膝蓋骨は収まっています。

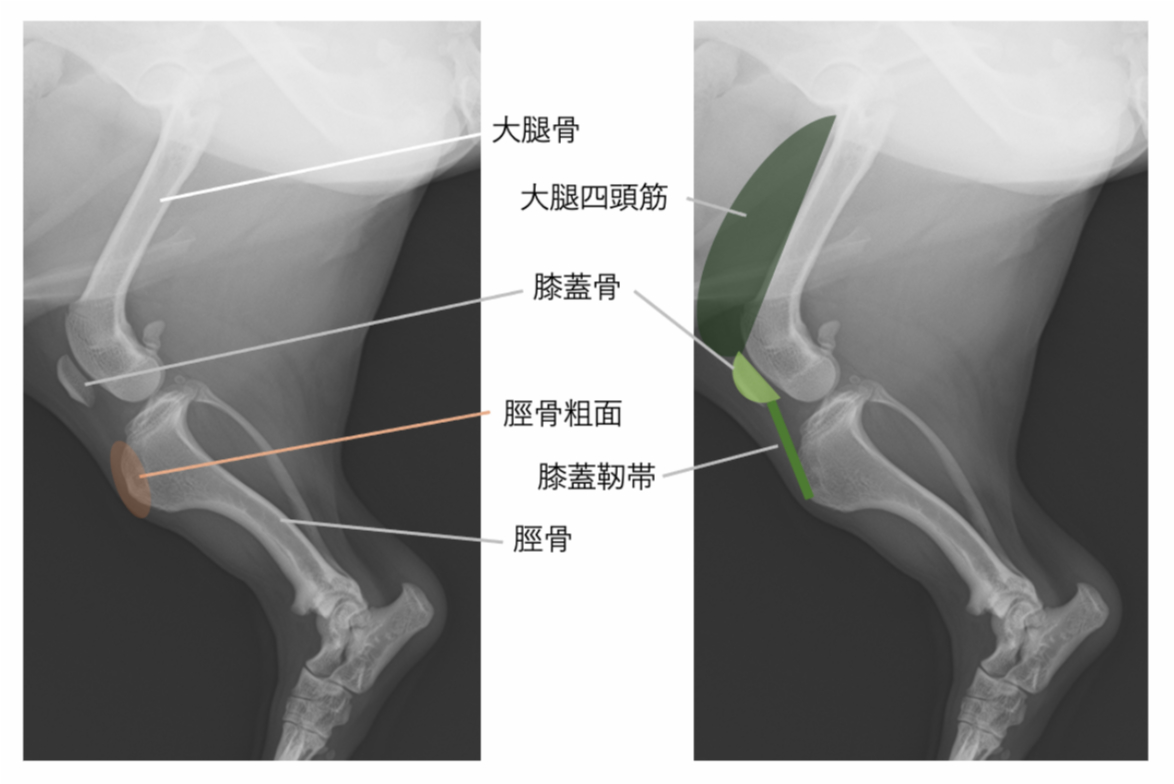

大腿四頭筋という太ももの筋肉が膝蓋骨につながり、膝蓋骨から膝蓋靭帯につながって、さらに脛骨粗面という脛の骨の一番目立つ部分に終着点があります(Fig2)。

これらは膝関節の伸展機構単位と呼ばれ、膝関節が伸びる時に膝蓋骨が滑車として働くことで、膝を伸ばす動作が非常にスムーズに少ない力で可能となります。

脱臼の原因

膝蓋骨が脱臼する原因はわかっていません。

犬種的に偏りもあり、先天的/遺伝的な素因はあると疑ってはいますが、遺伝子も特定されておらず、あくまで疑いというのが現状です。比較的よく遭遇する犬種は、トイプードル、チワワ、ポメラニアン、ヨークシャーテリア、柴犬という印象ですが、全ての犬種に生じる可能性があります。

スリップや転倒によって、関節を包んでいる関節包という組織や周辺の筋肉が損傷を受けて、外傷性に膝蓋骨脱臼を生じる例も少なくありません。

脱臼するとどうなるか

膝蓋骨は膝関節の伸展機構単位の中継地点として、非常に重要な役割を果たしています。そのため、膝蓋骨が滑車溝から脱臼すると、膝の曲げ伸ばしがスムーズにできなくなります。

滑車溝や膝蓋骨の接触面は非常に滑らかな軟骨〝硝子軟骨〟で構成されています。

これはスケートリンクの1/13という非常に滑らかな軟骨で、この軟骨によって膝は痛みもなくスムーズに曲げ伸ばしができています。この硝子軟骨は、一度失われてしまうと自然に再生することができません。少し大袈裟に表現すると、膝蓋骨脱臼が起きて、硝子軟骨ではない場所を膝蓋骨が動くと、その都度、硝子軟骨が損傷して失われてしまいます。

若い症例や体重の軽い症例では比較的問題になりにくいのですが、体重の重い症例や中高齢になるにつれて、痛みや違和感につながって活動性や運動能力が低下していきます。

膝蓋骨脱臼の重症度

膝蓋骨脱臼は、以下の4段階のグレード分類で表現されています。

多くの症例はグレード2あるいは3の状態で来院されます。

触診で膝蓋骨が脱臼することが触知される。手を離すとすぐに整復される状態。

触診で膝蓋骨が脱臼し、屈伸することで整復される状態。

基本的に脱臼しており、触診で整復される。容易に脱臼する位置に戻る状態。

常に脱臼しており、触診でも整復されない状態。

治療対象かどうか

治療対象については患者様の状況によって様々ですので、細かい適応は割愛させて頂きますが、症状があるケース、そしてグレード3以上のケースは比較的積極的に治療を進めるケースが多いです。また、症状のない中高齢のケースでは、経過観察することが比較的多いと思います。

いずれも症例ごとに状況も違いますので、担当の先生や病院様の考えもあると思いますので、よくご相談ください。

治療方法

膝蓋骨という膝のお皿の骨が物理的に脱臼している状態のため、これは物理的に整復(外科手術)する必要があります。お薬や安静では一時的に症状がなくなる、〝良化〟することはあっても、脱臼しなくなる、〝治癒〟することはありません。

リハビリの話も時々ご質問を受けるのですが、正しい方向で正しい負荷でリハビリを続ければ、治ることがあるかもしれません(昭和の大横綱 千代の富士が肩脱臼をリハビリと筋力トレーニングで治癒させたと逸話があります)。人では可能だと思いますが、犬猫では難しいと思います。

MPLの外科手術ではいくつかの手技を組み合わせて治療を行っていきます。

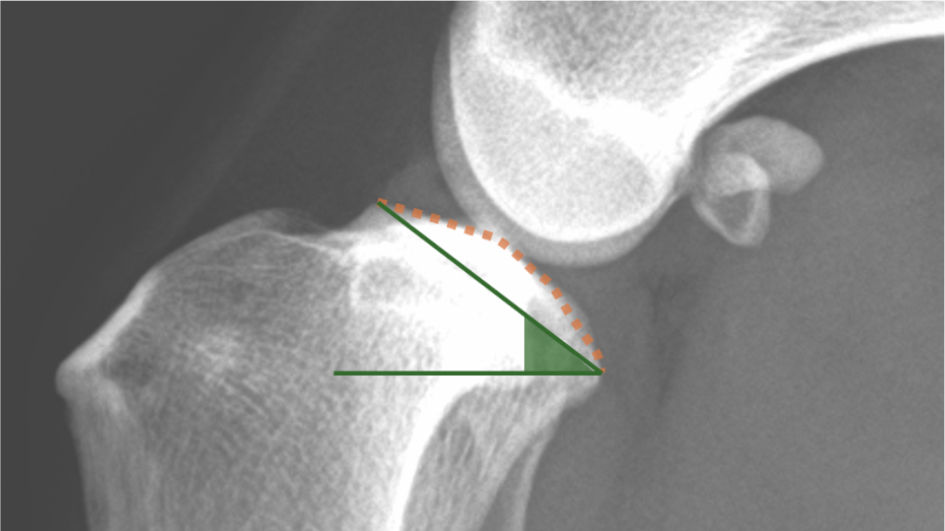

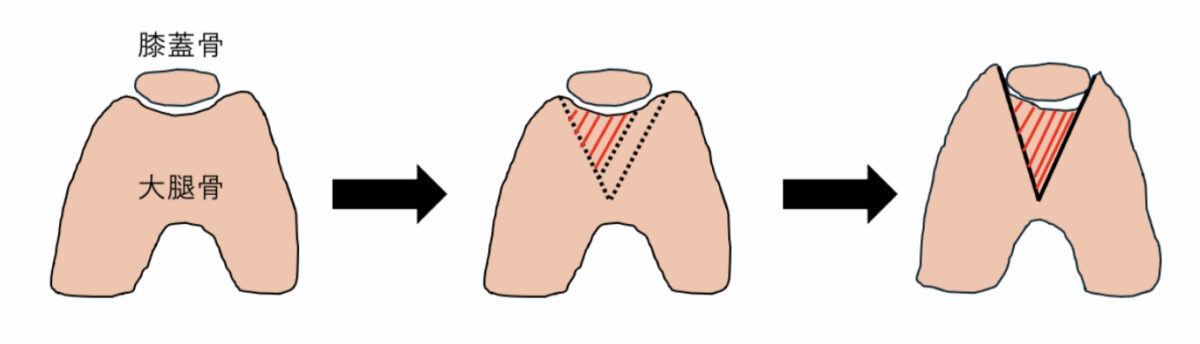

1.滑車溝造溝術

滑車溝は膝蓋骨が本来収まっている場所ですが、脱臼を繰り返して溝が浅くなる。あるいは、そもそも溝が浅いことで脱臼していることが原因の一つとして考えられます。そのため、この溝を深くして膝蓋骨がこの溝から脱臼しにくくするようにする処置が滑車溝造溝術です。溝の作り方にも数種類の方法があり、それぞれでメリットとデメリットがあります。

私はウェッジ法と呼ばれるV字型に溝を深くする手技を好んで行っています(Fig3)。

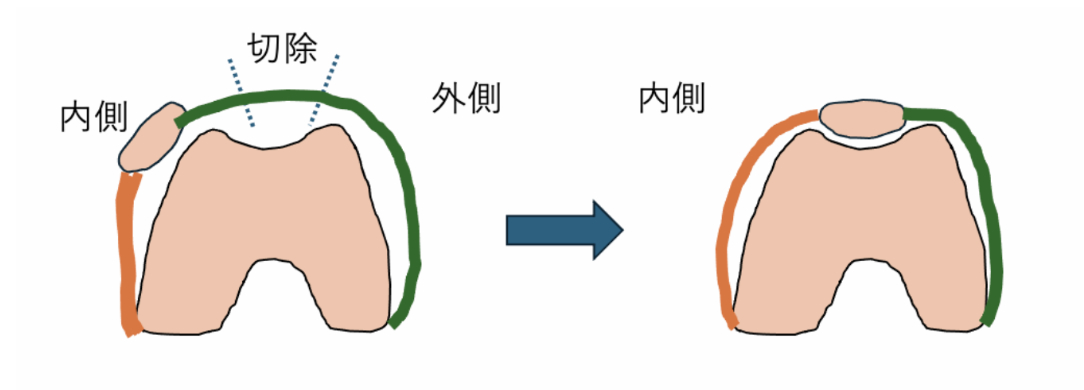

2.内側支帯解放術

(※写真は拡大できます)

3.外側関節包縫縮術

MPLの場合、膝蓋骨が内側に引っ張られていることで、外側の組織、特に外側関節包が伸びて弛緩していることがあります(Fig5)。弛緩して緊張感を失ってしまった組織は、そのままにしておくと再脱臼の要因になります。そのため外側関節包の一部を切除、あるいは重ねて縫合することで緊張感を強めて、内方脱臼を予防する手技を行います。この手技が外側関節包縫縮です。

4.脛骨粗面転移術(TTT)

膝関節の伸展機構単位(大腿四頭筋-膝蓋骨-脛骨粗面)の終着点が脛骨粗面です。

膝蓋骨が脱臼している状態が続いたことで、あるいは脛骨粗面自体が滑車溝の位置に対して元々内側にねじれて存在していることがあります(Fig6-1)。

(※写真は拡大できます)

脛骨粗面転移術(TTT)は、そのねじれた脛骨粗面を一度切り離して、正しい位置に戻す手技です。

切り離したあとはKワイヤーという細い針金で固定します(Fig6-2)。

骨がくっつくまでに膝の曲げ伸ばしを繰り返すと、固定した骨が離れてしまうことがあるため、1週間程度は包帯を巻いて曲げ伸ばしを制限するようにしています。

術後の過ごし方

およそ2週間後に抜糸しますが、それまではエリザベスカラーなどで傷口を保護します。

また術後1ヵ月間は少し狭いスペースで過ごす〝ケージレスト〟の実施をお願いしています。

- TTTを実施した症例では、1週間程度、包帯を巻いて曲げ伸ばしを制限します。

この包帯の交換に何度かご来院をお願いしています。

1ヵ月検診で問題がなければ、リードを短く持ったお散歩、シャンプーやトリミングが可能となります。

術後3ヵ月で再脱臼することがなければ、その後に再脱臼する可能性は低いと思われます。

合併症

膝蓋骨脱臼の合併症として、最も注意しなければならいないのが再脱臼です。これは脱臼しないように手術で安定化させた膝蓋骨が、再び脱臼することです。

本ページでご紹介した手術方法は、膝蓋骨が内方〝脱臼しにくくなる〟ための手技であり、〝脱臼しなくなる〟手技ではありません。ここまでお話しして、詐欺のような話ですが、『これをすれば〝必ず〟膝蓋骨が安定化する』という手術手技は今までのところ確立されていません。各執刀医が自身の考えと経験で、症例に合わせた手術手技を選択しています。

過去の報告では、脱臼のグレードによって異なりますが、再脱臼率はおおよそ10-15%程度生じることが報告されていますが、再脱臼が即座に再手術というわけではありません。グレード1程度の再脱臼であれば、様子見することも少なくありません。

執刀医の技術や考えによっても変わってきますので、かかりつけ病院様か担当医にご相談下さい。

症例ごとに医師と相談を

MPLは病態、治療時期、そして治療法自体も確立されておらず、いわゆる〝執刀医の職人技術〟や〝考えと知識〟に左右されることが多い疾患です。

本ページでは、できるだけ中立の立場での記載を心がけましたが、決して正解というわけではありません。先生の数だけ考え方があるというと大袈裟ですが、まだまだこれから明らかになることが沢山ある疾患だと思います。

当院では、セカンドオピニオンでの来院も随時お受けしています。

気になることがあれば、お気軽にご相談ください。

関連ブログ記事

Flow of Treatment

当院の診療の流れ

まずは、飼い主様から動物たちの症状や経過について詳しくお伺いいたします。いつから症状が現れたのか、どのような状況で悪化するのか、普段の様子との違いなど、できるだけ詳細な情報をお聞かせください。

問診内容に基づき、獣医師が動物たちを丁寧に診察いたします。

立っているときの姿勢、筋肉のつきかた、重心移動などを評価します。どの足をかばって歩いているのか、どんな風に歩いているのかを確認し、症状の原因を探ります。

必要に応じて、血液検査、レントゲン検査、関節液検査をなどの検査を行い、状態と原因の把握に努めます。

神経疾患や、骨折の詳細を把握するためにはCT/MRI検査をご提案することがあります。その場合は、当院からはYPC東京動物画像センター様での検査をご提案させて頂いております。

検査結果を総合的に分析し、動物たちの病状を診断いたします。診断結果に基づき、最適な治療計画を飼い主様にご提案いたします。治療内容、治療期間、費用、手術が必要な場合はそのリスクや成功率などについて、わかりやすく丁寧にご説明いたします。

診察・手術のご予約が取れた方はこちらをご確認ください

動物たちの負担を最小限に抑え、安全かつ効果的な治療を行います。投薬、理学療法、手術など、症状や病状に合わせた治療法を実施いたします。

治療後も、定期的な診察を行い、動物たちの状態を経過観察いたします。必要に応じて、検査を再実施したり、治療内容を調整したりすることもございます。また、自宅でのケア方法についてもアドバイスさせていただきます。